MOSTRA PERSONALE “FOTO FOTO e FOTO MOLESKINE“ – “QUESTIONE ITALIANA” – FOTOGRAFIA – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA 2007/ VIª EDIZIONE -16/27 aprile

Sede Galleria AOCF58, via Flaminia 58- Roma

Artista PATRIZIA NICOLOSI

Titolo “FOTO FOTO e FOTO MOLESKINE“

A cura di Francesco Moschini

Inaugurazione 16 aprile 2007 , ore 18,30

Periodo espositivo dal 16 aprile al 27 aprile 2007

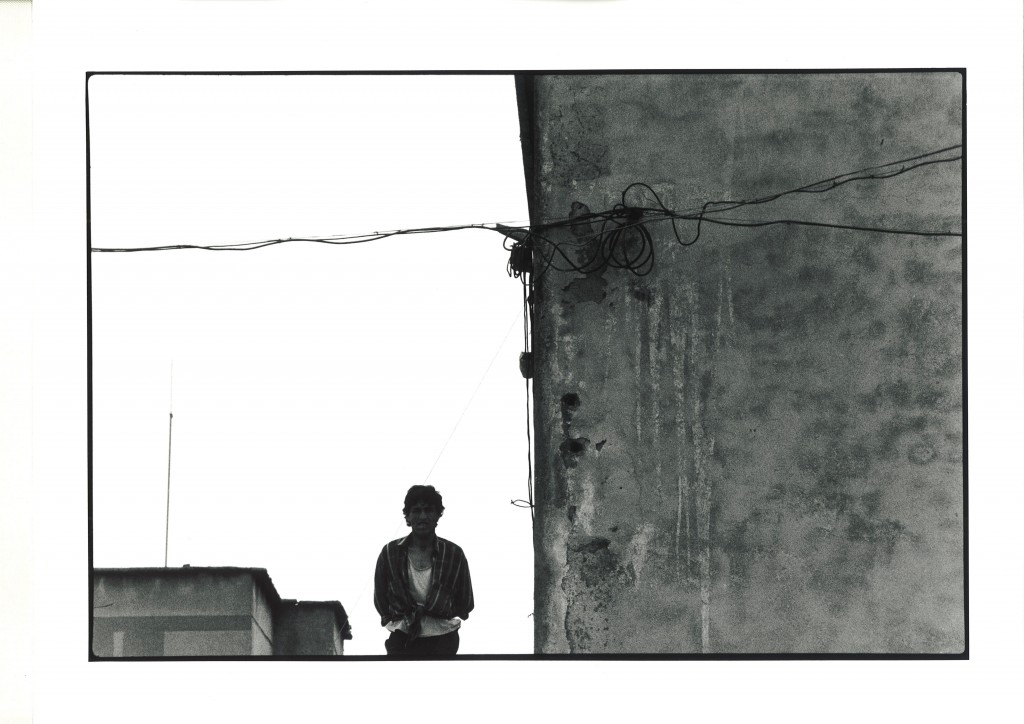

Patrizia Nicolosi, architetto e fotografo, prosegue la sua ricerca, il suo lavoro per altro, fissando i luoghi che attraversa, in uno scatto rapido e d’istinto. Corre i rischi propri del reporter anche quando non sembrano esserci motivi per farlo, attenta solo ad escludere uomini e donne dal quadro. Seleziona forme e luci in una casualità tale da sorprendere lo stesso oggetto dello scatto, chiamato a significare senza preavvisi, nella pura franchezza dell’attimo fuggente. Per comunicare, Patrizia Nicolosi fa ovviamente riferimento a un medium, che continua ad essere, almeno come “debolezza” personale, la foto in bianco e nero, foto provvista della mitica cornice, segno della mantenuta integrità del negativo nonché della padronanza del campo d’osservazione.

Ma i tempi cambiano, fare foto diventa sempre più universale, l’impero dell’immagine si estende, la foto si smaterializza nello schermo luminoso del portatile, la digitale diventa un contenitore infinito di scatti a costo zero, il suo formato è tascabile come la mitica agenda Moleskine. La tentazione del colore a questo punto non può essere respinta, giacché il bianco e nero diventa un’opzione fra le altre, non più una scelta imposta da un processo produttivo meno impegnativo nei costi (anche se attorno alla “scelta” del bianco e nero si è costruito nel tempo un pathos che vede uniti, senza ambiguità, fotografo e pubblico).

Accanto alle foto-foto in bianco e nero, del caso un servizio fotografico della fine degli anni novanta in Albania, Patrizia Nicolosi espone scatti a colore dalla digitale e dai luoghi più disparati e difformi fra loro, in un formato di stampa “povero” in grado di togliere importanza al colore, ovviamente a favore di quello che essa vuol mantenere intenso (e verificare): lo scatto rapido e d’istinto nel tranquillo andare, quand’anche di lavoro. Non sono due mostre che si accostano ma la testimonianza di un continuo interrogarsi, dubbi coltivati nel rischio di quell’attimo fuggente. Questo il codice di Patrizia Nicolosi.

Massimo Martini

Patrizia Nicolosi nasce come architetto e sviluppa all’interno della sua professione la propensione per la fotografia. In questo senso unitaria, formativa e coinvolgente appare l’esperienza all’interno del GRAU soprattutto nel periodo, anni sessanta-ottanta, in cui le elaborazioni del gruppo erano centrali nel dibattito contemporaneo.

La perdita di una centralità stilistica (e la conseguente diaspora dei singoli) ha di fatto contribuito, da molti anni ormai, a separare le attività di ricerca di Patrizia Nicolosi, con la fotografia sempre più lontana dalla “prigionia” del progetto.

Patrizia Nicolosi continua a prediligere la fotografia non come “professione” ma come testimonianza d’arte, all’interno della quale tutto è sottoposto (lontano il progetto e lontana l’aura di una stagione stilistica condivisa) alla sola condizione del rischio dello scatto.

POVERI E NEPPURE BELLI: L’INSIGNIFICANZA DEI LUOGHI COME POESIA SENZA NOSTALGIA

Davvero necessaria e folgorante questa piccola mostra di Patrizia Nicolosi dedicata ad una selezionata scelta di foto da lei scattate in Albania alcuni anni fa, in una ristretta fascia di anni appena dopo la caduta di un regime oscurantista e totalitario e appena in tempo prima della sfrenata corsa all’occidentalizzazione dello stesso paese. Oggi, nel momento in cui troppe circostanze sembrano frettolosamente concorrere ad una ambigua “messa a lucido” di quei luoghi arcaici, di quelle città segnate dai deliri pur brevi dell’avventura coloniale italiana prima e da quella di tipo feudale di matrice orientale poi, è più che mai necessario riflettere su quei lacerti più autoctoni.

E’ certo una sorta di “memento” il ritornare di P. Nicolosi su quei frammenti di autarchia propositiva di quegli anni cruciali, senza più riferimenti certi e valori condivisi, nè cui il paese nella più disperata e tragica diversità dal resto del mondo si avviava a ritrovare una propria condizione di normalità.

E P. Nicolosi lo fa senza sentimentalismi nè nostalgie regressive per improbabili paradisi perduti e ricorre piuttosto al lucido distacco e al disincanto per un contesto che si avverte appartenergli ma nei confronti del quale ci pare suggerire di dover mantenere l’impietosa e asettica distanza che sola permette di misurarsi sul da farsi, piuttosto che un complice e pietoso sguardo di comprensione compassionevole-caricatevole.

Questo sembra suggerire la stessa articolata scelta delle immagini riconducibile, pur nella loro esiguità, ad un ampio spettro di temi su cui l’autore ci invita a riflettere: veri e propri capitoli di un grande affresco appena fatto intravvedere o piuttosto di un mosaico di cui lei fissa solo alcune tessere come suoi particolari ”cantucci poetici” che lascia poi a noi concludere con la nostra conoscenza ma ancor più con la nostra coscienza.

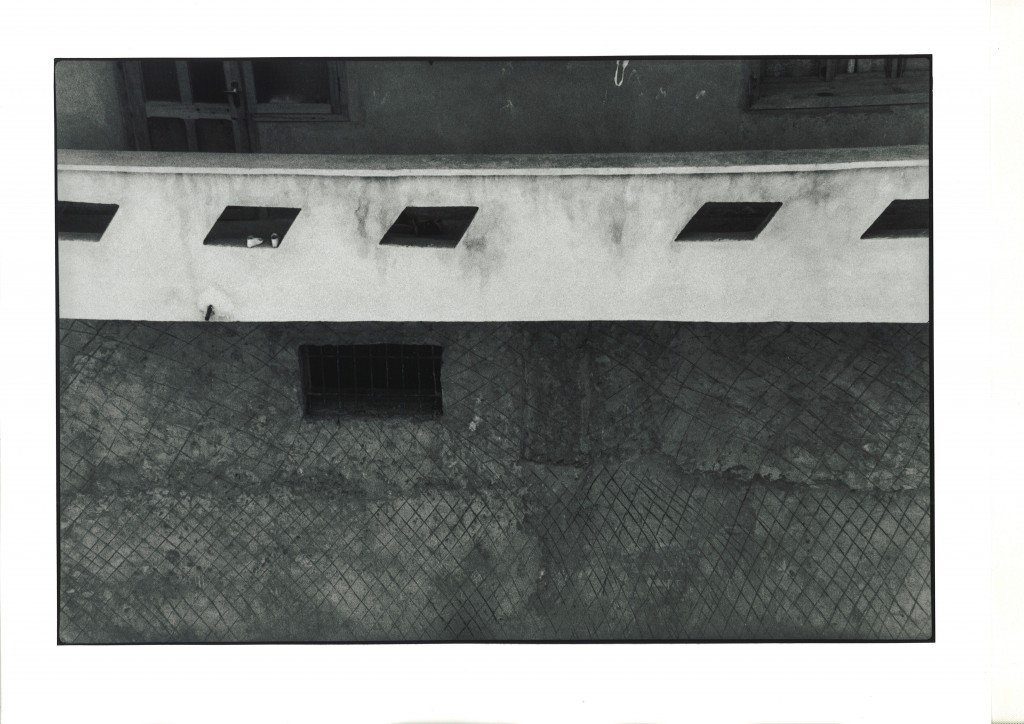

Eccola così dispiegare l’ampiezza del paesaggio a perdita d’occhio che si dissolve nell’acquitrino su cui sembra impostarsi, immediatamente corretto dalla labile e minimalista antropizzazione, patetica nel suo pauperismo, di uno struggente campetto di calcio che difficilmente si riesce a immaginare sia stato mai calpestato da ragazzi felici di inseguire un pallone.Ma dopo le grandi aperture “en plein air”, bruscamente l’autore ci fa scontrare con la soffocante chiusura sul nulla di sottolineate occlusioni che rimandano a più laceranti segregazioni dove larvate forme di riscatto possibile affiorano qua e là. Tutto ciò è dovuto non tanto ai rari pertugi di passaggio, quasi forme di libertà sia pur costretta e controllata, quanto piuttosto a quell’amorevole ingentilimento di quegli sbarramenti a volte disegnati con ingenuo senso del decoro che non possono non rammemorare certi “riempimenti” di alcuni partiti murari dell’Acropoli di Atene, vere e proprie “colmate” in sezione giù sino alle “occlusioni” di J. Kounellis ad esempio per la biblioteca di Sarajevo.Ma gli “sbarramenti” trovano una loro continuità nelle ossessioni delle “recinzioni”, più impedimenti all’andare oltre, mai protesi ad indicare un al di qua e un al di là come luoghi del bene contrapposti a quelli del male, quanto piuttosto a segnare una chiusura, l’invalicabilità di un limite.

Il riferimento va allora all’impossibilità di attraversamento di una bellissima sequenza filmica di Theo Angelopulos in “L’eternità è un giorno” più che alla contrapposizione dialettica tra due mondi. Ma alla stessa chiusura sul nulla, P. Nicolosi, affianca con un’immagine di grande perentorietà l’idea dell’ascesi verso il nulla come sembra suggerire quella scala appoggiata ad un’opera “interrotta” mai finita e che nessuno mai concluderà.

L’autrice nel caricare di simbolicità quella ritrovata scala di Giobbe ne stempera il valore onirico per ricondurla ad una più terrestre condizione di bruciante relitto in mezzo ad altri relitti. E a questa tragica domesticità in cui il non finito e l’interminabile fanno sempre da controcanto, P. Nicolosi affida la poetica teatralizzazione di alcune poche e rarefatte comparse. Si passa così dai panni stesi, con la loro spettrale personificazione quasi posti su un’improbabile ribalta teatrale, all’affacciarsi in sezione di un edificio presentato come sovrapposizione stratigrafica di tante scene di un teatro intimo che si ripropone con la sua “coazione a ripetere” animato solo dalle parabole televisive e davvero poche altre cose.

E quando P. Nicolosi pare volerci ancorare a qualche pur minima certezza, qualche presenza che ha preso comunque forma finita e definitiva magari con qualche finezza di intenti, rinviando a pur elementari dettagli del decoro urbano mutuati dal solido funzionalismo dell’Hotel Dajti di Tirana, come nel laconico ballatoio ripreso frontalmente, quelle due scarpette abbandonate e scovate dall’autrice sembrano ossessivamente ricordarci che la vita è comunque altrove.

Francesco Moschini